中小企業の方々の経営のお悩みをご一緒に解決します!

随想の広場

研究会メンバーによる随想をお楽しみください。

姫路の三ツ山大祭

13.04.10

SAVS会員 上住技術・経営企画代表 上住好章

SAVS会員 上住技術・経営企画代表 上住好章

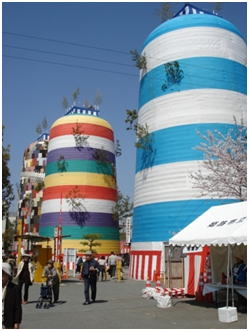

今年( 2013年、平成25年)3月31日から4月7日まで姫路の播磨国総社で執り行われている三ツ山大祭に参拝してきました。伊勢神宮と同じく20年毎の式年斎行です。  高さ18mの置き山を3基設営する(写真)もので、『三ツ山祭(みつやままつり)』とも呼んでいます。8歳のとき(1953年、昭和28年)には播州赤穂にいましたので、親に連れられて開通して間もない赤穂線の列車で行きましたが、大変な混みようで、網棚の上に上げられていた記憶があります。60年前には姫路駅から姫路城の間の50メートル道路は舗装されていませんでしたので、子供の目にはだだっ広い広場に見えました。また山陽電車の姫路駅も地上にありました。 高さ18mの置き山を3基設営する(写真)もので、『三ツ山祭(みつやままつり)』とも呼んでいます。8歳のとき(1953年、昭和28年)には播州赤穂にいましたので、親に連れられて開通して間もない赤穂線の列車で行きましたが、大変な混みようで、網棚の上に上げられていた記憶があります。60年前には姫路駅から姫路城の間の50メートル道路は舗装されていませんでしたので、子供の目にはだだっ広い広場に見えました。また山陽電車の姫路駅も地上にありました。姫路の町にも高い建物はなく、その中に作られた6階建ての高さの置き山は、子供の目には非常に巨大なものに見えました。祭の『山』といえば京都の祇園祭の曳山が有名ですが、三ツ山大祭は置き山で、それ以前の形態を伝えるものと言われ、兵庫県の重要無形民俗文化財に指定されています。 伊勢神宮の式年遷宮もそうですが、20年という期間を技術や技能の伝承に関連づける議論があります。この置き山の傍にも、設計を担当した建築設計事務所と施工を担当した工務店の銘板が掲示されていましたが、あとからネットで調べてみると、設計事務所は創業50年余、工務店は創業90年余の老舗です。普通の建築物とは全く異なるものを、その設計条件や施工条件を検討することから始まって最後に完成させるには、非常なご苦労があると想像しますが、20年を超えると人や資料の確保が難しくなることは容易に想像できます。 そのときの印象が強烈でもあったことから、引っ越して居場所が移ってからも20年ごとに毎回欠かさず参拝しています。この祭を見るたびに、8歳のときには次に見る28歳のときとは、28歳のときには次に見る48歳のときとは、と色々想像が出来たのですが、次回はなかなか想像が出来ません。20年、という歳月は色々感じさせるものがありますが、出来るだけ参拝出来るようにしたいものです。 |

随想の広場 一覧へ戻る